你们看到了帅气的“医生”,我却看到了卑微的“病人”

2020-12-04 08:59:29未知 作者:肇庆在线

2020年目前为止评分最高的国产纪录片非《中国医生》莫属。

而这部剧纪录片此前出圈是因为帅气的徐医生。

中国医生们救死扶伤道路上历经悲欢离合,有温情、有责任、有矛盾、也有希望。

必须要说:他们值得敬佩。

不过这部纪录片引起橘子兴趣点的反而是里面的病患。

9集当中病患颇多,其中令橘子印象最深的是第8集《希望》里的一对夫妻。

这对夫妻是侏儒症患者。

他们历尽艰难生了个身高正常的儿子,几乎是这个家庭全部的希望。

侏儒症患者为什么生孩子这是一个伦理问题,橘子不做过多评述。

但是小孩子患有先天性心脏病,随时都可能发病死亡。

夫妻俩带着患有先天心脏病的儿子来到华西医院治疗。

第一次手术非常成功,之后又经历了第二次手术,也很成功。

最后花光了钱,负债累累,但一家人高高兴兴回家了。

很明显除了介绍医生,想说的是:残疾人战胜了先天困难朝着光明和希望而去。

整体看上去非常充满温暖对不对?

但问题的关键在于,妻子在接受采访的时候说:

人家说,有孩子才是完整的家。

丈夫则说:只是担忧孩子会不会遗传我们的侏儒症,也不是很在意这个心脏病,一个家庭有一个孩子就很完美了。

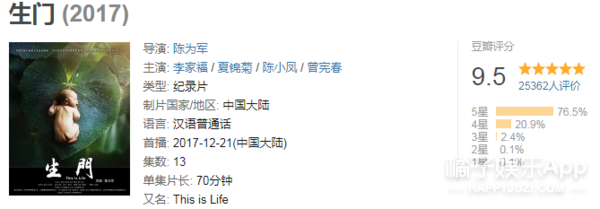

这句话瞬间戳破了看似温暖的谎言,几乎令橘子一瞬间到回到2017年看《生门》时的感受。

不知道在座各位有多少人看过这部纪录片。

豆瓣标记人数过了两万,在纪录片中算偏大众的。

这部纪录片先出电影版,后出剧集版,橘子这里主要以2017年的剧集版为主。

素材拍摄于武汉大学中南医院。

随便举几个令橘子印象深刻的例子。

夏锦菊,33岁,孕6生2,已经有一个女儿,肚子里是儿子。

术后大出血,手术床上医生说子宫保不住,她非要保儿子 ...

期间心脏骤停抢救2次,输了6000ml的血,相当于全身血液换血4次。

老公为了做生意从头到尾没出现过,只有她爸爸和姑父什么的亲戚在。

最后病床边只有她爸爸摸她手安抚她 ....

还有脑瘫孕妇张颖。

以及一个去世的孕妇,妇产科专家明明劝她别生孩子,因为她生这个孩子自己就很有可能丧命,就是不听,也是觉得一定要有个孩子家庭才完整,自己生个孩子才是一个完整的女人。

最后孩子出生,她死了。

橘子不否认确实有部分女性希望有自己的孩子,挥洒母性光辉和企图延续人生。

但其中有多少是因为“我老公觉得”、“他们说”、“常言道”被迫生育的,恐怕不计其数。

事实上,很多女性没有权利也没有意识去做生育选择。

人都是趋利避害的。

谁不想每天下班回家葛优躺,刷刷剧逛淘宝早点睡觉,周六周日逛商场公园,定期旅游。

一旦怀孕生孩子,多年的努力,即努力读书上学考研工作,都可能瞬间化为泡影。

没保障或保障不充分,生育剥削现象不可避免。

职场歧视晋升有天花板,怀孕面临失业风险,丧偶式育儿有苦难言。

那么多女性恐婚恐育是为啥?

时间真快,一晃三年过去了,《生门》里谈的东西到今天显然还普遍存在。

从《中国医生》里的这对侏儒夫妻,到最近因为食不果腹把孩子遗弃在福利院外的贫穷夫妻,大概会有很多人发出疑问:为什么都这么艰难了,还要生孩子?

这里要厘清一个界限,什么是穷人,或者干脆说,什么是普通人。

橘子已经在上一篇里提到过了:月薪3000以下。

他们当中大部分人,没有坐过飞机,可能也没有一件正宗牌子的衣服。

穷人为什么越穷越要生是个老生常谈的话题。生殖欲望首先是写在基因里的,里面还牵扯到很多非常复杂的问题,时代,风俗,传统等等。社会顽疾太复杂了,三言两语说不清楚。

这其实不是橘子今天要讨论的重点。

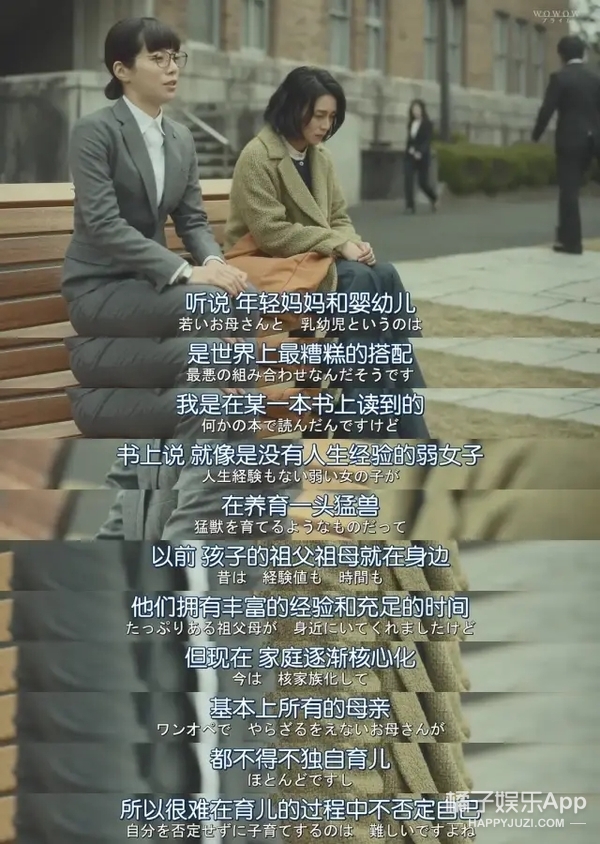

我比较想说的是,年轻人的焦虑。

一直以来,很多自媒体告诉年轻人这个世界有多繁华,要如何参与这个消费至上的社会,不停地为他们制造择偶、婚恋、生育焦虑。

三十而立,四十不惑,到了年龄就该结婚生子,大家都是普通人,你难道还想创造世界改变未来不成?道理是很直观的,但他们却没有还告诉大家,我们为什么要这样做?

普通人是为了什么活着?

中考剔除了一部分人,高考又筛掉一批,那些努力读书考上大学的人,最后普遍成为996,加班是常态,房子买不起...

到年龄了,每个人都想要你结婚生子,连你自己都觉得自己应该这样。

然而这个社会已经不再像以前那样生了就行,养猫养狗一样随便养大到法定年龄就轰出门挣钱养家。孩子不是猫狗,他们是人,不只是能三餐温饱就行。

如果仅仅只是温饱,那中国的每个地方都在上演《何以为家》。

想要生,想养,首先得有钱,有闲,还要有房。

可想而知,年轻人们有多不愿意生。

更重要的是,我们好不容易长成了20多岁具备独立思想的成年人,却又要被“别人说”、“他们觉得”这些逻辑给推到火坑重新燃烧。

为了谁?反正不是为了自己。

有孩子确实能够在未来享受天伦之乐,也有独身过的潇洒自在,这都是观念和立场,不论对错。

但问题是,是不是自愿,还是,反正大家都这样,那我也就这样呗。

每个人似乎都只是被裹挟在洪流里里面,生与不生,愿不愿意都是次要的,我们是什么?是某种蔬菜,还是真正的人呢?

这个社会有很多疾病,大家互相感染,却没有人肯医治,于是太多这样越艰难越要生的“病人”遍布中国大地。

橘子当然知道有的是自愿,也是无奈之举,为了老年可以有个保障。

可以但没有必要非得这么做。

从《生门》出现的时候,其实橘子隐隐约约觉得年轻人不再那么逆来顺受了。

越来越低的结婚率和生育率都是很充分的证明。

但是当《中国医生》刚出来时,大家看到了医生的伟大,帅气,牛掰。

所有的自媒体都在宣扬他们救助病人,而我们说出轻飘飘两个字:感人。

或者将其冠上“最美”、“最帅”这样的标签。

这没错。

可惜很多人没有看到片子的另一面:这些病人为什么那么艰难?

好多艰难完全可以避免的。

但是却被“有孩子才完整”、“我们好能吃苦”、“抗压能力强”、“生而为人本来痛苦”这些观念给掩盖了。

我们需要感人吗?需要。但我们更需要反思。

所以橘子才觉得《生门》、《何以为家》、《对不起,我们错过了你》是伟大的作品。

女性到底什么时候才能选择生育或者不生育;

孩童并没有要求自己来到这个世界上,只是成年人的一厢情愿;

占世界百分之70的普通人因为生存活得艰难无比,却被忽略。

那些无奈和卑微不应该被忽视。

相比之下,《中国医生》这部纪录片是有心的,将心放在了“医生”身上,这是选题方向,一点问题也没有。

只是橘子希望大家在看这些作品的时候,能够仔细想想这些普通人的艰难。

这对侏儒症患者父母,到底是什么造就了他们如此艰难还要生。

他们要承担孩子的医疗费用,孩子要承担动手术带来的痛苦。

他们的一生都要为孩子的医疗费用打拼,省吃俭用一辈子,孩子去医院成为家常便饭。

他们本可以避免的。

可是看着屏幕上哭得很伤心的母亲,谁还能忍心责怪他们呢?

要改变的,还是这个社会。

为什么不能多一点《生门》、《何以为家》、《对不起,我们错过了你》这样撕开表象,直击痛点的作品呢?

要让这些作品告诉我们:不要被舆论和孝道裹挟,别人觉得我们应该做什么,不应该做什么。

我们完全可以让自己活得没那么艰难。只要拒绝“他们说”、“常言道”,回一句“关你屁事”就可以。